“The tactile realness of ‘life’ is hitting me in the face”: Unprompted student reflections of dissection using formalin- and Thiel-embalmed donors

Kat A. Sanders, Rebecca J. Quinn, Louiza Whiteley, Peter J. Bazira

First published: 19 June 2025 https://doi.org/10.1002/ase.70081

https://anatomypubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ase.70081?af=R

研究の背景と目的

人体固定法の進化

ホルマリン固定法(従来法):

- 現在最も広く使用されている方法

- コスト効率が良く、組織が何年も安定して保存される

- 長期間の解剖実習や標本作製に適している

- しかし毒性があり、監視が必要

- 最近、国内外で安全な職場暴露限界値が引き下げられた

- 組織の漂白と柔軟性の低下が生じ、構造同定や形態と機能の関係理解を困難にする

Thiel固定法(軟固定法):

- 塩化合物と非常に少量のホルマリンを使用

- 近年、特にヨーロッパとアジアで人気が高まっている

- 2010年:11施設(すべてヨーロッパ)→現在:ヨーロッパ41、アジア24、アメリカ9、オセアニア1、アフリカ1

- 長期保存が可能でありながら、より生体に近い色彩と柔軟性を維持

- 臨床指導、学習、外科技術の練習に大きく貢献

先行研究の限界

- これまでの研究は主に調査ベースで、特定の質問への回答を求めるものが多い

- より包括的な回答や学習への広範囲な影響を調査するには、より豊富なデータソースが必要

- 学習省察ポートフォリオが有効なデータソースとして注目されている

研究目的:

- Thiel固定とホルマリン固定標本での解剖学習に対する学生の認識の違いを調査

- 異なる固定法への曝露順序が学習体験に与える影響を検証

研究方法

対象:

データ収集:

主な結果

1. ホルマリンとの比較

- 利点:Thiel標本では鈍的解剖が容易で、組織の柔軟性により「構造の動きを観察」できる

- 欠点:柔軟性が高すぎて内臓が形を失い、空間的関係の理解が困難(「フロップ効果」)

2. 学習アプローチ

- Thiel標本での実習が将来の臨床実践との関連性を高める

- 第1コホートでのみ「チームワーク」の重要性が強調される

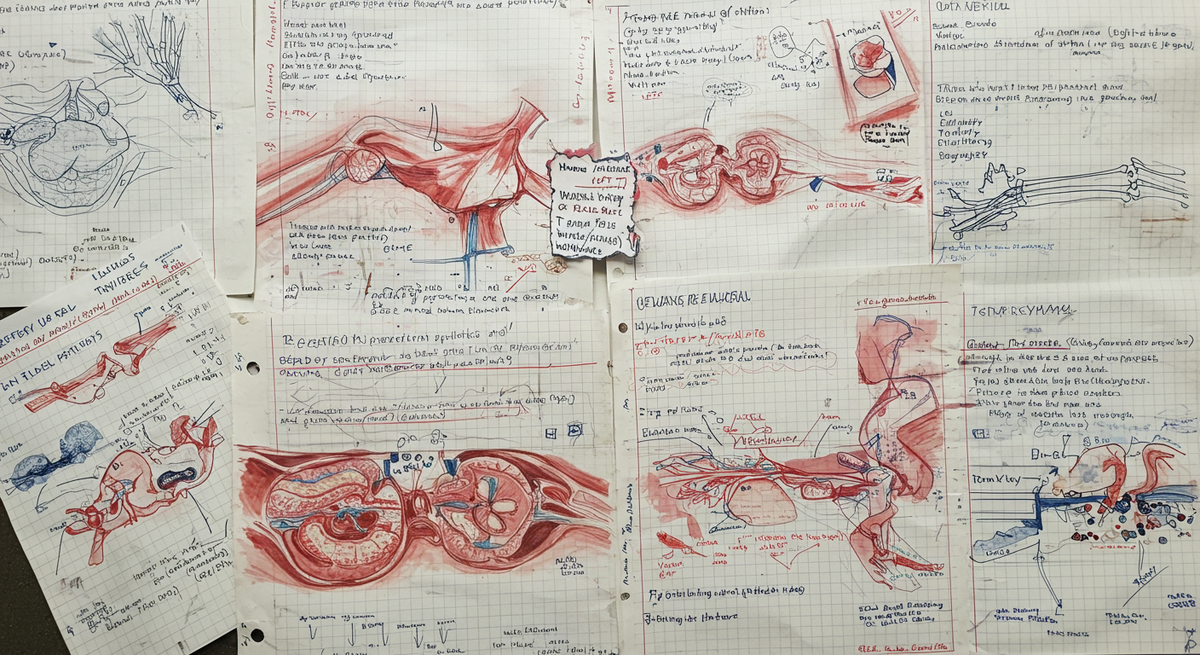

3. 真正性(リアリティ)

- Thiel標本により標本の「再人間化」が起こる

- 学生の感情的反応が増加:「生命の触覚的現実感が顔面に迫ってくる」

重要な発見

曝露順序の影響:

- ホルマリン→Thiel:固定法について省察する学生の割合が33%→87%に急増

- Thiel→ホルマリン:43%→57%の緩やかな増加

感情的反応:

- ホルマリンからThielに移行した学生群でより強い感情的反応

- 標本の「再人間化」により死と向き合う体験が深化

- チームワークによる相互支援の必要性が浮上

教育的含意

メリット:

- 臨床実践により近い学習体験

- 手技練習に適した柔軟性

注意点:

- 組織の過度な柔軟性が学習を阻害する場合がある

- 強い感情的反応への対応が必要

- 曝露順序が学習体験に大きく影響

結論

主要な発見:

- 組織の柔軟性は常に利益とは限らず、実際に有害で感情的に負担となる場合がある

- 学生がホルマリンとThiel標本間を移行する際も同様の影響がある

- 固定法の選択が学生の標本への反応に影響し、再人間化を促進する可能性がある

教育者への提言:

- 固定法を選択する際、学習を最適に促進する方法を考慮するとともに、学生の学習過程に有害となる可能性のある予期しない影響の可能性を減らすよう注意が必要

- 学習中に異なって保存された材料に学生が曝露される際、学習への予期しない有害影響を最小化するよう注意が必要

学習ポートフォリオの有用性: